決して激しいわけでもない雨の音が妙に耳につく。眠れない。

気まぐれに強くなり弱くなりを繰り返し、ぱたりと止んではまた低い音で降り出す。

驟雨、というのだと教わったのは去年のことだったか。

音だけでは分からずに書かせたら、無意味に難しい文字だった。

だがこんな雑学ともいうような知識が、目の前の男を構成していると知っていたから、

興味のない顔をしてその文字を頭に刻んだ。

『ちょっとお前さんに似てるか、なぁアキラ』

どこがと尋くと、次の動きの予想がつかない所だなどと言っていた。

褒められたのか貶されたのか分からなかったが、それが雨についての唯一の光る記憶。

雨は好きではない。死ぬまで好きになれないだろう。

あの薄暗い荒廃した街で起きた全ての事に、無理やり引きずり戻される。

血と絶叫と殺戮。無意味に消える命と払われた犠牲。

………血。

流れ出る他人の血。そして何より忌まわしい、自らに流れる血。

忘れたわけではないし、忘れないと誓った。

アキラの首から下がった銀のドッグタグが、口に出さなくともそれを証明していた。

だがあれから2年が過ぎた今、共に暮らす男との日々はあまりにも慌しかった。

フリーのジャーナリストとして仕事をする源泉について、行ける所にはどこにでも行った。

住む場所も、ひとつ所に長く留まったことがない。

急激に流れる時間の中で、それが意識の表層に浮かぶことは確かに稀になっていた。

…こんな追い詰められたような気分にならない限りは。

微かにため息をつき、アキラはついにベッドから起き上がった。午前2時。

大きなベッドを共有する相手は不在で、眠るつもりで横になっていたが服もそのままだ。

もっとも源泉がいれば、服などさっさと剥かれていただろうし、何を着て寝ようと大した意味もないのだが。

寝室を出て、狭いキッチンでミネラルウォーターを取り出す。

色々と無頓着なアキラも、さすがに水道水を飲むという暴挙はおかせなかった。

ニホンは未だに食料事情が非常に悪い。

大戦後、国の東と西を分けていたCFCと日興連は、アキラ達がトシマを脱出するのとほぼ同時に内戦に突入した。

現在も各地で小競り合いは続き、社会は疲弊しきっている。

絶え間ない戦争に破壊された大地で、人は日々を生き抜くのに精一杯で、何かを育ててゆく余裕がなかった。

だが近いうちに、またニホンは単一国家として統一されるだろうと源泉は言っていた。

数え切れないほどの犠牲を払った上での、統一なのだろうが。

急に雨音が強まった。

裸足でキッチンに立っていたアキラは肩をすくめて、リビング兼仕事部屋に足を運ぶ。

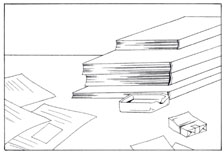

部屋は雑多な物で溢れかえっていた。

源泉が仕事で出かけて明日で一週間になるが、あの男がいなくても簡単な掃除ぐらいはやっている。

だがアキラは、この部屋を片付けすぎるのが嫌いだった。

何冊も重ねられた専門書、ヒモでくくったままの雑誌類。膨大な資料。

手書きで乱暴に書き付けられた紙片。

いつも大切に手入れされているカメラ。

そしてたくさんの写真や、源泉が手慰みに描いてみせる絵。

カラの灰皿と、封を切ってある煙草。

適度に散らかっているからこそ居心地のいい部屋は、ひどくあの男に似ていると思った。

どこかヒリヒリと痛む心を抱えてた自分が、避難所にしたがるほどに。

明日になれば源泉は帰ってくるはずだ。あくまでも予定だが。

ああもう今日の事なのか、と考えてしまった自分に腹が立つ。まるで待っているようだ。

………実際待っているのだが。

アシスタントという名目で源泉に同行する事は多いが、今回は連れて行ってもらえなかった。

最初はもっと何度も置き去りにされた。

自分はいざという時には戦える。

足手まといになるはずがないと考えていたから、連れて行けと迫った事も数知れない。

だがじきに言われなくても分かってきた。

何もできない、分かっていないアシスタントなど必要ないのだと。

源泉があの飄々とした風貌の下に、どれほどの知識と経験と伝えようとする熱意を持っているのかをアキラは徐々に知っていった。

その上、子供のような好奇心と誰とでも親しめる懐の深さを合わせ持つ。

ジャーナリストになりたいとかつて語った夢を、男は実現させていった。

元々、大学院まで出てENEDに引き抜かれた過去もある源泉は博識だ。

ついてゆくのが容易な事ではないのは、承知していた。

だがもうアキラも何もせずにはいられなかった。

本を読み、新聞を読み、源泉のやっている仕事に興味をもち、専門的すぎる物であっても拙いながらも理解しようと必死になった。

でないと、一緒に行けない。

あらゆる事柄を吸収しようとするアキラを、男は穏やかに眩しそうに見つめていた。

自分の中にある物をアキラに与えるのを、惜しむことがなかった。

知識だけではなく、それを応用する事や、表現する事も教えた。

人との関係を大事にするようにも言った。

写真を撮り、文章を書き、他人と交わり、見たことのない物を見る。

本でしか知らないような遠い場所へ、本当に行く。

『五感の全てを働かせろ、アキラ。なんとなくじゃなしに、意識して感じてみろ』

そして砂が零れ落ちるように2年が過ぎ、源泉に置き去りにされる事も次第に減りつつあったのだが。

……こんなご時世だ。いつどこで死んでもおかしくはない。

ペットボトルの蓋を回しながら、アキラは一人ごちる。

騒乱は続き、テロも殺し合いも日常的に起きているのだ。治安がいいも悪いも関係ない。

ましてあの男の仕事とは、進んで危険地帯に入って行かなければ成立しないのだ。

…雨が、低く絶え間のない音を響かせる。

陰鬱な音と、この部屋に確かに残る男のぬくもりとが相反して、アキラを苛んだ。

もし源泉が戻らなければ、自分はこのまま永遠に待ってしまうのではないか。

その考えはぞっとするようでいて、どこか奇妙な甘さを孕んでいた。

そもそも自分が誰かと一緒に暮らすことができるなどと、考えてもみなかった。

本物の親の事は知らないし、国に押し付けられた養い親にも孤児院にも居場所など見つけられたことがない。

誰かに理解してもらおうとも思わなかったから、それを悲しいとさえ感じなかった。

たまに幼馴染が、困ったように俯き言葉を選びながら、『いっしょに住まないか、アキラ』と言い出す事があった。

まともに取り合おうともしない自分に、辛抱強く何度も何度も言っていた。

(ああいうとこだけは、妙に粘り強かった)

ケイスケ。

チャリ、と音をたててドッグタグを握りしめた。脳内で記憶が責めるように騒ぎはじめる。

気持ちの優しい、だが要領の悪さばかりが目立っていた幼馴染。

『どうしても守りたいモノがあるんだ』

まだたった2年だ。

なのに、記憶の中の彼の顔が朧げになってゆくのがアキラは恐ろしかった。

自分が、自分の血がケイスケを殺した。

わざと思い出させるように繰り返しても、輪郭はぼやけてゆくばかりだ。

今も、時々考える。

最期の瞬間、ケイスケは何を思っていたのだろう。自分を待っていたのだろうか、と。

彼はトシマへ入る事も、イグラに参加する事も自分で選択した。

ラインに手を出したのも、自分の意思だった。

たとえその全てがアキラの為だったとしても、他人の選択の結果まで背負い込むことはできない。

それはいつになく厳しく、源泉がアキラに言った事でもあった。

だがケイスケが弱かったのだと一蹴してしまうのは、不可能だった。

アキラと違い、彼は普通に就職をして工場で真面目に働いていた。

どう考えても出世をしたり大金を掴めたとは思えなかったが、それでももう少しマシな未来があったはずだ。

アキラを追って来たりしなければ。

あんなにも、アキラに執着したりしなければ。

ボトルを強く握りすぎて、溢れた水が手を濡らす。

それを感じながらアキラは膝に顔を伏せた。

結局自分の存在は、誰にとっても忌まわしい物ではないのか。そんな思いがこみ上げる。

血のせいだけではない。

自分と共にある事が、いつかあの男を取り返しのつかない深みへ引き込むのではないか。

それが恐ろしかった。自分の命を失う事よりも、もっとずっと恐ろしかった。

その時、本当に微かな物音が鼓膜を震わせて、アキラの全神経を一気に覚醒させた。

膝に伏せていた顔を上げ、音もなく立ち上がると、自分の得物を手に取り鞘を抜く。

以前使っていたのと同じ、両刃のシースナイフ。

その蒼眼からは、一切の感情がスッと削ぎ落された。

緊張感はトシマでの日々とは比べ物にならないが、源泉の仕事柄、あるいはアキラ自身が狙われるという可能性は常にある。

実際、家の中にもいざという時に戦えるように得物がわりになる物が配置されていた。

だが手に馴染むこのナイフが、一番頼りになる。

(こんな真夜中に襲われるとはな)

しかし小さいながらも一戸建てのこの借家から、明りは見えていたはずだ。

いぶかしみながらも、音のする玄関口へと歩みを詰めたアキラは、やがてドアの鍵が当たり前のように回るのを見て目を瞠った。

神経を極限まで張り詰めさせナイフを構える自分とは対照的に、

大荷物を担いだ背の高い人影はのんびりとした足取りで入ってきた。

ドサッと荷物を玄関に落とすと、源泉は呆然としたままのアキラと手に持ったナイフを交互に見つめ、面白そうな顔になる。

「熱烈歓迎だな、アキラ」

こんな時間まで起きて待っててくれるなんて、オイチャン愛されてるなぁ。

などと軽口を叩きながら、源泉はアキラの手が痛いほど握りしめていたナイフを取り上げてしまった。

空っぽになった手をじっと見直した挙句に、アキラは不思議そうな声でようやく呼びかける。

まだ何が起こったのかよく理解できないような、頑是無い様子で。

「…………オッサン」

「おう。びっくりさせたか、車だったからな。そこで降ろしてもらった。お前さんが起きてるとは思わなかったんだが」

靴を脱いで一段だけ高い位置に上がってくると、薄闇の中でも源泉の顔がよく見えた。

出会った頃は10センチほど違った身長も、今はあまり変わらなくなっている。

こんな時間に帰って来るなら連絡をしろ、とか。

腹立たしさも確かにあるというのに、そんな言葉が出てこない。

ただ間近にある源泉の顔を、驚きが去らないままぼんやりと見つめて。

そんなアキラの意識に、突然突き上げるような衝動がこみ上げてきた。

「………アキラ。どうした」

応えずに手を伸ばす。雨の中を家まで走ったのだろう、上着も髪も少し濡れていた。

(本当に帰ってきた。…ここに。オレのいる場所に)

ずっと居場所がなかった自分に向かって、『連れて行く』と目の前の男はかつてそう言った。

だが、今この瞬間まで気づかずにいた。

自分自身がとっくの昔に、この男の帰る場所になっていた事を。

驚いたような顔で見つめる源泉に構わずに、アキラは自分のしたい事を無心にやった。

肩にかかった雨粒を手で払い、腕にも髪にも無精ひげが伸びた顔にもさわる。

ざらりとした感触。それによく知った煙草の匂いがして、アキラは熱っぽい吐息を漏らした。

触れたい、触れたい。この男に触れたい。

そんな身体の芯から溢れるような欲求に耐えかねて、源泉の首に腕を回し、強引に唇を合わせる。

最初は冷えていたお互いの唇を擦りあわせ、愛撫を繰り返すうちに、たまりかねたように源泉の腕がアキラの腰を抱き寄せた。

それが合図だったかのように、舌を絡め、お互いを貪る。

煙草の味を相手の舌から感じ取ると、それがもっと欲しくて、アキラはさらに相手を引き寄せ、求めた。

あの夜、教会で源泉はアキラに触れたいとそう言った。

そして自分は、嫌ならここにこうしていないと考えて、男に全てを預け、許した。

(オッサンもあの時こんな気持ちだったのか)

こんなどうしようもない思いで、自分を抱いたのか。

混乱と渇望に苛まれながらも、アキラは頭のどこかで自分の声を聞いた。

(この血をどんなに呪ったところで)

(もうこいつはオレそのものだ。オッサンはあの夜、オレの何もかもを抱いた)

(今は、このドッグタグをつけたままのオレを)

自分が目の前の男に、どれほど赦されていたのか。

『連れていく』という言葉に、どれほどの重みがあったのか。

どうにもならない。どんな運命だったとしても。

お互いがお互いを欲した。

あの夜も。

そして二年という月日が過ぎ去った、今この瞬間も。

長い口づけをほどくと、アキラがまるで咎めるような目で自分を見た。

作為がないだけに余計にタチが悪い、と源泉は観念するような気分で天を仰ぐ。

アキラの濡れた唇を指でぬぐい、唸るような声で言った。

「…なんて顔してる、お前は」

この二年、お互い渇く間もないほど情を交わしてきたはずが、アキラは未だに初心さが抜けない。声をあげる事すら堪えている。

それが帰宅したとたんに、物も言わずに触れてきて、キスを欲しがった。

源泉の予想外の帰宅に驚かされただけが理由とは考えられなかった。

(長く一人にしすぎたか)

家を空ける事は多いが、1週間もアキラを一人にしたのは初めてだった。

余計な事を考えてしまう時間を与えすぎたらしい。

…ならば他の事を何も考えられないようにするまでだ。

「まあ、聞きたい事が色々あると言いたいとこだが」

借りてきた猫のようにおとなしく腕に収まっているアキラを見て、たまにはこういうのもいいと不埒な考えがよぎる。

だいたい恋人に求められて応えないほど、男として枯れたつもりもない。

「世の中には順番ってモンがあるからな」

オッサン?と掠れた声で問い返したアキラの身体は、服で遮られていてもはっきりと熱い。

それを感じ取るうちに、源泉の中にも急激に熱が籠もってゆく。喉が渇くような感覚と共に。

「お前が欲しがってるものをやるのが先だろうが」

どうしてやろうか、と愛しさに歯軋りする。

だが脅えさせないように、それを巧みにセーブするだけの自制心もある。

抱くぞ、とわざと乱暴な口調で耳元に落とすと、アキラがひゅっと息を飲むのが聞こえた。

だが拒絶ではない。分かっているから確認もしない。

源泉は、いい年の自分を純愛にひきずりこんだ張本人の腕を取ると、