叩きつけるような音をたて始めた雨に、本降りになるのか、と源泉は意識の隅で考えた。

あの街では、始終雨が降っていた。

そのせいかアキラは今も、こんな天気の日はあからさまに変調をきたす。

だが自分とて、この陰鬱さを歓迎するわけでもない。

重ねた年の数だけ、平静を装うのが巧みになっただけの話だ。

………あの頃、トシマに雨が降るのは当然のような気がしていた。

洗い流すべきモノが、あそこには多すぎた。

血や、簡単に転がる死骸や、聞くに堪えない絶叫。

それら全てをかき消す為に、あの雨は降り注ぐのだと。

しかし、それすら都合のいい妄想にすぎず。

実際は落ちてくる水さえ汚染されていたから、汚れた物をさらに汚すだけの事だった。

慈雨、という言葉。

だが、天からの慈しみすら汚した人間達に、もう赦しなどないだろうと思っていた。

煙草と灰皿を仕事部屋から取ってきて、ベッドに持ち込んだ。

こんな場所で吸うのはあまり褒められた事ではないが、さすがに疲れている。

何かしていないと待てずに寝てしまいそうだと、源泉は煙草を銜えながらほろ苦く笑った。

抱き合った後に、自分の方が先にシャワーを浴びるのは珍しかった。

だが先刻交わした溺れるように濃密なセックスの後、アキラは唐突に我に返ったらしい。

布団にくるまったまま、身動きもしなくなった。

源泉が先にシャワーを使い戻ってくると、今度は入れ違いに風呂場へと駆け込んだ。

初めてでもあるまいし、何を今さらと思う一方で。

下手にすれられては困ると、エゴ丸出しで考える自分がいる。

(…余裕のないのは俺の方か。目も当てられんな)

だが感情表現の乏しいアキラに、ああして欲しがられるのは自分だけでありたかった。

もう中年としか言いようのない自分に縛り付けていいものかと、もっともらしく考える時もあるが、

離すつもりなどないのだから、ひどい話だ。

トシマで出会った頃、アキラが気になる事に、よくまああれだけ理由をつけたものだと思う。

無愛想で生意気なガキだと思う一方で。

息子が生きていたら、こんなかもしれないと。

だから助けてやりたいんだ、特別に感じるんだと、何度も繰り返した。

今は客観的に見られる分、自分がどれだけ動揺していたのかが手に取るようにわかる。

気恥ずかしくてどうしようもない。

(だいたい、あの年頃のヤツになんか毎日掃いて捨てるほど出会ってただろうに)

どんな顔だったかも朧げになった、幼い息子に重ねて見ているなどという嘘を。

………下手くそな嘘を、自分につこうとする程。

自分が誰かに心を動かされたのが、恐ろしかった。

最近アキラに『人との繋がりを大事にしとけよ』などと言いきかせる自分に、内心呆れる。

自分は長い長い年月、本当の意味では誰とも深く関わらなかった。

子供を死なせ、妻を死なせ、多くの同僚も失った。

その研究の末端に自らが関わっていたという、唾棄すべき事実。

研究を止めさせる為に、Nicoleウィルスの唯一の保菌者であるnを殺す。

そう、心に刻んだ。

復讐が、知らぬ間に妄執に成り果てていると気づかぬままにきてしまった。

目的の為だけに生き、人当たりの良さそうな顔をしながら誰にも深入りしない。

源泉がそうしてきたのは理由があった。

復讐の終わる日には自分も死ぬのだろうと漠然と考えていたのだ。

nと対峙して、自分だけが勝って生き残れるとは思えなかった。

自分が死んだら悲しむような人間は、いらない。

それがどんな痛みなのか知るから、誰にもそんな物は負わせない。

未来に対して何の期待もしない。

(……なんで選択肢がひとつだけだと思い込んでたんだかな、俺は)

紫煙をゆっくり吐き出しながら、源泉はまた雨音に耳を傾ける。

今日はこの音をそんなに嫌だとは感じない。迎えてもらえたせいなのだろうか。

好きな仕事をして待つ人のいる家に帰る自分が、まるで夢のように思えた。

先刻、雨の中を走って冷えきっていた身体に、アキラは躊躇いもなく自分の身体を重ねた。

まるで体温で何かを溶かそうとしているようだった。

衝き動かされるように手で触れては、唇を寄せ、舌を這わせてくる。

源泉に忙しなく触れる一方で、いつもなら丁寧に施してやる愛撫すら嫌がるほど、性急に身体を繋げたがった。

必死で。

暗がりで色こそ見えなかったが、美しい蒼を湛えているはずの眼が、必死で。

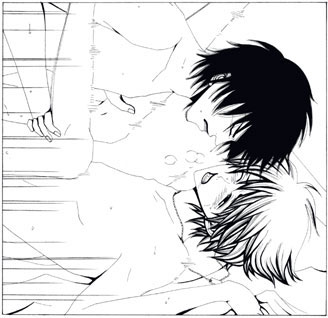

慣らすのもそこそこに一番奥まで押し入られては、苦痛の方が勝るだろうに。

抱きしめると、安心したようなため息と共に速い鼓動が生々しく伝わってきた。

せめてもと、こめかみに唇を押し当てながらアキラの中の好きな場所を何度も擦ってやる。

快楽の源を探る。

あ、あ、と小さく声をあげて、汗にまみれた肢体がびくりと跳ねた。

そのまま同じ場所を苛め続けると目元を染めて睨まれたが、零れる声は甘さを含み始める。

抱いている身体以上に内側が熱い。

感じさせてやりたいのに、きつく締めつけられて逆に持っていかれそうになった。

濡れそぼったアキラのものを宥めるように根元から扱いてやると、気持ちのいい場所が分散されたのだろう。

力が抜けて、同時に内部が柔らかく綻んだのを感じた。

『アキラ……』

呼ぶと、奇妙に満たされた顔をしてゆるりと抱き返してくる。

コントロールが効かない程の快楽に、アキラの唇からひっきりなしに吐息が零れて落ちた。

『いやらしい顔だな…そんなに俺が欲しかったかアキラ…』

『……ト…ミ……モトミ……っ、あ…あっ…やぁ…』

『我慢しなくていいぞ…イッちまえ』

『あっ…あぁ…ふ……あぁ…っ』

ほとんど泣きじゃくるような声が、めったに呼ばない自分の名を呼んでいた。

その温度の高さに驚かされる。

汗で湿った髪をかき上げてやりながら、もう手加減する余裕もなく、きつく欲を突き上げた。

自分の半分しか生きていない子供を、抱いて揺さぶって。

あの夜もそうだった。

こんな風だった。

欲しいから抱いた。アキラ自身も知らない場所まで奥深く触れて、触れて。

気づかされたのだ。

………あの時の自分が、どんなに過去も未来もない生き物だったのかを。

熱い湯の飛沫に身体を打たれながら、しばらくの間身じろぎもしなかった。

だがそれがとんでもない贅沢だと気づき、アキラは二人分の汚れをそそくさと洗い流した。

ノズルをひねったら湯が出てくるようになっただけ、世の中マシになったのかもしれんなぁ、

などと源泉が言っていたのを思い出す。

痕跡は洗い流されてしまっても自分がひどく満たされているのを感じ、

アキラは羞恥のあまりその場にしゃがみこみたくなった。

もはや源泉と寝た回数など、数えるのも馬鹿らしいが。

さっきの自分は自分じゃないと、聞かれてもいないのに言い訳をしたくなる。

その時ふと、浴槽に湯が溜めてあるのに気づいた。

先に入った源泉が気を回したのを感じ、余計にいたたまれなくなったが、それでも恐る恐る湯に身体を沈めてみる。

何事にも無頓着なアキラは、浴槽につかるというのが最初理解できなかった。

だが「肩までつかれ」だの「百数えろ」だの煩く言われながら試してみた結果、今では悪くないと思う。

湯船に沈み込んで見上げると、ヒビの入った天井から水滴がポトリと落ちてきた。

なにがあんなに不安で。

自分がカラカラと音をたてるのではないかと思う程、空虚に感じていたのか。

指先まで熱がじんわりと浸透している今は、分からなくなる。

抱かれながら、ずっと目を開けていた。

慣らすまでちょっと待てと窘められても聞き入れずに、無理やり源泉を奥まで受け入れて。

ひきつるような痛みは感じたが、そんなのは気にならなかった。

圧しかかる男の重みも、汗も、ひっきりなしに零れる自分の声も、よく知る煙草の匂いも、全てが頭の芯を痺れさせるようで。

隙間なく触れれば、この男との境界はなくなるだろうかと。

それを渇望する程、アキラの理性は振り切れてしまっていた。

(こんな顔していつも抱いてんのか、オレを)

眉をよせて、苦しいような切ないような表情で中を突き上げてくる源泉が自分に感じているのだと見て取った瞬間、

下肢にズキリとうずきが走った。

大きな波に攫われそうな感覚に、必死で相手の背中にしがみつく。

いつになく無茶なセックスをしていると分かっているのに、体感する悦楽だけが激しすぎた。

『……あ…あぁ…ッ、や…いやだ……こわい…ッ』

『…アキラ、どうした』

『…あ……離したら…どっか…いく…』

幼い子供のような途切れ途切れの言葉に、男は何故か嬉しそうな顔で笑った。

きつく抱きしめられる。

『俺がお前をどこにやるってんだ……ん?』

押し流されそうな感覚。

だが心細さを訴える言葉が口から漏れても、身体は熱くうねり続けていた。

苦痛を感じてはいないと源泉には分かるのだろう。

あやすように揺すりながら、生理的に浮かんだ涙を舌で舐め取ってくれた。

…その時、血の事ばかり考えていた自分をふいに馬鹿馬鹿しく思った。

血だけではない。

汗も、涙も、唾液も、精液もウイルスに侵されている。

今、自分は全身を使って、この男を汚しているのだ。

チャリ、とアキラが唯一身に着けていたドッグタグが、鎖骨の辺りで鳴った。

源泉の復讐の対象だったウイルスを、体内に飼っている自分。

(なんで、あんたはオレみたいなのを、こんなに)

全部受け入れて、全部欲しがって、全部抱いてくれるのか。

動きを止めてしまった源泉に深く口づけて、濡れて昂ぶった自分のものを相手に擦りつけて、続きをうながした。

視界をぼんやりさせていた涙の膜が、粒になって頬を流れ落ちる。

アキラの拙い誘いに男は充分煽られたらしい。

髪に手を差し入れ、きつい口づけを与えながら、もう容赦もせずに何度も何度も穿った。

絶頂を迎えた瞬間、自分の中を濡らされながら、満たされる感覚にアキラは微かに嗤った。

この男に汚される事を。

……そしてこの男を汚せるという事を。

薄れゆく意識の中で、自分は確かに幸福だと感じていたのだ。

開けっ放しの寝室のドアを見て、ああやはり起きているのかとアキラは観念するような気分になった。

寝ていてほしかったが、こんな状態の自分を源泉が放っておくはずないのも知っている。

部屋に入って後ろ手にドアを閉めた。

小さな灯りだけをともした部屋は薄暗く、その中でちらりと赤い火がかすめて見える。

男はベッドの上で行儀悪く煙草を吸っていた。

だがその場所は整えられていて、先刻そこでめちゃくちゃに愛し合ったのが嘘のようだ。

その静謐な空気に、アキラはふいに楽に呼吸ができたような気がした。

「ベッドで吸うなって言ったよな」

「ああ、悪い。寝ちまいそうだったんでな。誰かさんが風呂に立て篭って出て来なくてなぁ」

あからさまに揶揄されてむっとした。

だが雨音の他はひっそりとしたこの部屋で、怒ったり言い合いをするのはいかにも不釣合いに感じられた。

だからうるさいと小声で呟くと、アキラは意趣返しに源泉が火を点けたばかりの煙草を口から奪い取った。

そのまま自分が銜えて、源泉に背を向ける形でベッドに腰掛ける。

特に美味いと思って吸うわけではない。

日常的に喫煙するわけではないので、源泉のキツイ煙草を拝借するせいもあるのだろうが。

背後でカチッとライターの音がした。

また新しい一本に火が点けられ、源泉が煙を吐き出す音が聞こえる。

いつのまにか灰皿が二人の間に移動してきているのが、視界の端にひっかかった。

そのまま、しばらくは二人とも黙って煙草をくゆらせていた。

「………で?」

「で、って何だよ」

「お前さんのその小っこい頭がぱんぱんになって破裂する程、何考えてた」

ああ、オイチャンが恋しかったのは分かってるから言わんでもいいぞ、

と続けざまに言われ、アキラは殴ってやろうかと本気で考えた。

だが自分が思いめぐらせていた事には、9割方この男が関係している。

自覚すると、何故か非常に落ち着かない気分にさせられた。

だから意地でも他の事をと思った瞬間、不用意な問いがするりと口から出てしまった。

「…オッサン、あんた家族の顔覚えてるか」

背を向けたまま、表情も分からないアキラが放った言葉は、確かに源泉の意表を衝いた。

正直、顔を見られなくてよかったと思った程だ。

だが質問の意図が分からない。

アキラには『家族』と認識できる人間などいなかったはずだ。

「いや…もう十年以上も前の事だからな…写真も色々と渡り歩いてるうちに失くしたし、薄情かもしれんが思い出せんな…」

復讐の方が、自分にとってよほど鮮明だった気がする。

愛より憎悪の方が強いという事ではなく、相手がこの世にいるからだ。

思いを投げかける拠り所…実体を失くすというのは、ひどく儚いものだった。

アキラは相変わらずこちらを向かずに、手だけ伸ばして長くなった灰をトンと灰皿に落す。

もう二年も共に暮らすのに、相変わらず甘えるのが下手くそで。

だがその背中が抱きしめてほしいと訴えているのは、源泉の思い込みではなさそうだった。

そんなものはアキラに与えられた当然の権利だというのに、未だに全然分かっていない。

(それが可愛くてしょうがないあたり、たいがい惚れてるってことかね)

ベッドがギシッと音をたてるのを聞いた次の瞬間。

背中に別の体温と重みを感じ、自分の身体に源泉の腕が回るのにアキラは目を瞠った。

慌てて、火がついたままの煙草を灰皿に乗せる。

「なんだよ、オッサン、いきなり」

身をよじるが力では敵わず、背後から完全に源泉に抱きこまれてしまった。

耳元に直接吹き込むようにして、源泉が問いかけてくる。

「何だってそんなこと聞くんだ、お前さん」

ふ、とアキラの身体から強張りが解けた。

セクシャルな意味のない、ただ慈しまれる抱擁。

源泉が与えてくる重みと同じように、自分も相手に軽くもたれかかってみる。

こうなったら源泉は聞き出すまで止めないだろう。その強引さに、諦めと安堵感が満ちた。

「最近…ケイスケの顔が上手く思い出せなくなってきた」

「ああ、そういう事か」

「まだたった2年しかたってない…あんたが言うように、薄情、なんだろうな…」

リンが撮ってくれた写真は今も手元にある。

だが写真を見ればそれで済むとは到底思えない。だから、苦しい。

「…オイチャンの言い方が悪かったな、アキラ。それは薄情ってヤツとちょっと違うぞ」

アキラの肩先に顔を乗せるような体勢で、源泉はわざと明るい口調で語りかけた。

死んだ者はもう戻らない。残酷だがそれが現実だ。

だが、あの幼馴染を死なせた負い目は、アキラに一生のしかかるのだろう。

忘れさせてやる事はできない。第一、本人がそれを望んでいない。

自分にできるのは、その荷を少しばかり軽くしてやる事だけだった。

「お前は忘れていってるんじゃない。それはあいつがお前の血肉になるって事だ」

「オッサン…」

思わず源泉の方を見やると、息がかかる程近くに顔があった。

(オレの、血肉になる。オレ自身へと還る)

それは長く生きた分だけこの男の身についている、ただの気休めなのかもしれなかった。

だが、それを言ってくれる存在が傍にある事に救われる。

甘やかされる、とはこういう事なのか。

「あーよしよし。もうそんなに考えこむな。またパンクするだろうが」

「子供扱いすんな。それよりあんた、そのひげ剃っちまえ。痛いんだよ」

「お前なぁ、人のナイスミドルの証をよくそんな簡単に…」

アキラがそう言い出したのにわざと乗って、日焼けしないうなじに顎を擦りつけてやった。

嫌がって腕の中で機嫌の悪い猫のように暴れたが、しばらくするとまたおとなしくなる。

小さな一軒家を封じ込めるかのように、雨の音だけが間断なく響いていた。

まるでこの世に自分と源泉、二人きりのようだとアキラは考える。

結局、それが何処であろうと関係ないのだろう。

誰といるか、ただそれだけの事だった。

かつてこの男は、『墓まで一緒に連れていく』とアキラに告げた。

正直、言われた時にはどういう意味か分からなかった。

自分達は親子ほども年が違う。

まっとうに生きれば、源泉が先に死ぬ日が来るはずだった。

だが今では、あれが源泉の覚悟を示していたのだと知っている。

(一緒に生きようって、オッサンはオレに言った)

目の前にある無骨そうな大きな手に、自分の手を重ねて握りしめた。

唯一の確かなモノ。

ん?どうしたアキラ、と低い声が耳元をくすぐってゆく。

(名前を呼ばれるのが好きだって言ったら、あんた、笑うか)

「…そうだ、来年もしかしたら取材で海外に行けるかもしれんぞ。そういう話が来てるんだ」

「ふうん…」

「パスポートは取ってあるが外国行くの初めてだろう?一緒に行くか、アキラ」

それを聞いた途端、アキラは自分を抱く腕を乱暴に振りほどきベッドから立ち上がった。

振り返ると、ほどよく暖まっていた腕の中を空にされて驚いたような顔の源泉がいる。

「いちいち確認するな」

「アキラ……お前」

「あんたが行く所になら、俺はどこにだって行くんだよ」

明日、目を覚ました時にも世界が必ずあるなどともう信じていなかった。

どんなに大事な相手でも、失う時はあっけなく失う。

あの血にまみれ雨ばかりが降る街で、それを知った。

だがそれでも自分の中にも覚悟はある。

たとえそれが世界の涯であっても、連れて行けばいい。何処だって構いはしないのだ。

決然とした顔のアキラをベッドの上から見上げながら、源泉は低く唸って頭をかいた。

何と言っていいのか分からない。

随分と情熱的な言葉を聞いた気がするのだが、言った本人は自覚がないようだ。

手を伸ばし、細い身体を引き寄せながら、源泉はハァ…とわざとらしくため息をついた。

「あんまり一足飛びに大人になってくれるなよ…頼むから」

「何だ、それ」

「まあ、オイチャンの本音だな」

本気で意味が分からない様子のアキラは眉を寄せていたが、やがて微かに笑ってみせた。

分からないなりに、源泉をやりこめたのが嬉しかったらしい。

そうしているとふいに年齢よりも幼く見えて、バランスが取れていないと感じられた。

自分の思いを映し出しているようだ、と源泉は自嘲気味に考える。

成長するのが楽しみなくせに、急いで大人になってほしくない。

………だがこんな身勝手な男に、アキラは連れて行けとそう言った。

自分はもうとっくの昔に神に祈る事をやめてしまった。

だが世界に対する畏怖の念だけは、どこかに残っているような気がする。

太刀打ちできない物、というのは確かにある。

アキラを失うかもしれないと考えただけで、さすがの自分も身が竦む。

(…だが何もかもを畏れながらは生きていけない。そうだろうが)

「…もう朝だぞ、何時に起きるつもりだ」

困惑した顔で尋ねるアキラの手から、源泉は目覚ましを取り上げてしまった。

バタバタしたせいで忘れていたが、アキラを抱いて眠るのは一週間ぶりだ。

こんな無粋な物に邪魔をされてはかなわない。

「ああ、いいから、こんなモンかけるな」

「だけど、オッサン」

「起きたい時が起きる時なんだよ。どうせお前さんも寝不足だろうが」

そう言ってベッドに追いたて、源泉は遠慮がちにうずくまった身体を遠慮なしに抱き込んだ。

苦しいだの重いだのという文句は、聞こえないふりをする。

………こんなに雨ばかり降っていても、世界は朝を迎える。

それが僅かばかりの希望のように思えた。

だから連れてゆく。

美しい物も穢れた物も同じように刻んで、行ける所まで行ったなら。

生きるだけ生きたとしたら。

そこに何が見えるのだろうか。

こんな天気でも白み始めた窓を瞼の裏に収めると、二人はやがて同じ眠りに落ちた。