|

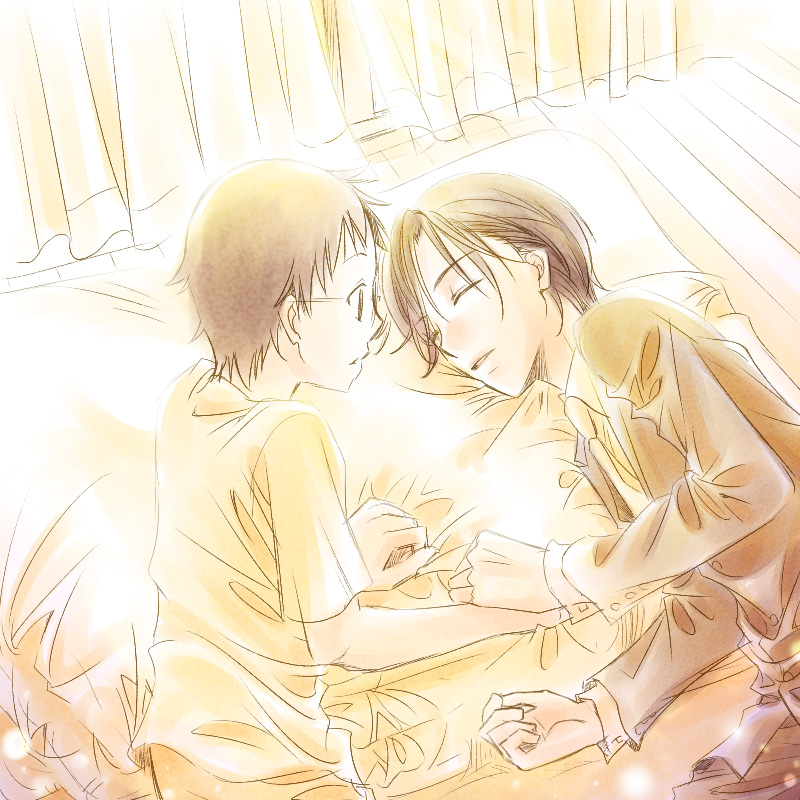

| バタバタ…バタバタ…と風で布が窓枠にぶつかり、はためく音がする。 それが坂道の意識をふっと浮上させた。薄く瞼を上げると視界がオレンジに染まっていて、もう夕方 とぼんやり考える。 (寝ちゃってた…) 眼鏡もかけたまま、取り込んだ布団に埋もれている。風向きが変わったのか、部屋にも風が入って きていて少し肌寒かった。 よいしょ、と軽く身を起こす。途端、目に入ってきたものがあり坂道はぽかーんとそれを凝視した。 5秒ぐらいまじまじと見つめる。寝起きの頭が働かない。 だがようやく現実と認識し、心の底から仰天した。心臓が止まるかと思った。 (え……えええ〜!!?) もう何がなんだか分からない。 声をあげそうになるのを、寸での所で自分の口を両手で塞ぎなんとか押し留める。 積み上げた二人分の布団。 隣にはスーツ姿の今泉が大きな体を丸めるようにして、すうすう健やかな寝息をたてていた。 |

|

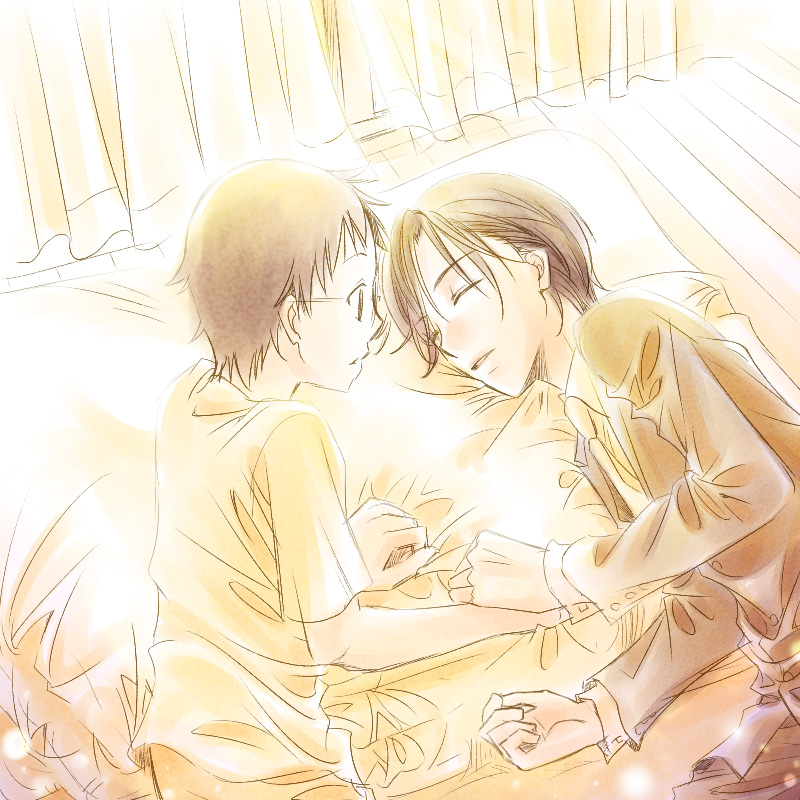

なんでなんでなんで…と頭の中はパニクる。なのに、帰ってきてくれたんだと胸の内はいっぱいだ。 どうしてなんてどうだってよくなる。 部屋を彩っている夕暮れのオレンジ色のようにほわっと温まる。 坂道はものも言わずに彼をじっと見つめた。 少し落ちついてくると、今夜も実家に泊るって言ってたのにごめんなさいしちゃったのかなーと思い 至り、苦笑いがこぼれてしまう。 (それにしても、分かってたけど王子様みたいだな。今泉くんてばホントにもう…) 飽きもせず眺めているうちに、この格好で電車に乗って帰ってきたのかな?と気になった。 さぞかし目立った事だろう。 整髪料で軽く前髪をあげて額を見せていると、まるで見慣れない人のようにも感じる。 気軽に触るのをためらわされるような。 眼鏡の奥で坂道は少し切なく目を細めた。嬉しい愛しい、でも心もとない。 親友のままでいても、自分たちは一緒に住んでいたかもしれないと考える事もあった。 それはそれで楽しい日々だったろうと。 恋なんてしない方が楽だったのかもしれない。 (でもさ、僕はどこにも戻りたいとは思わないんだよ…今泉くん) 二人の上に、等しく時は過ぎていった。 幼くてただただ幸せだった自分の恋は、今は先が見通せずどこか痛みを伴っている。 目を開けるとそこには坂道がいて、何とも言えないような顔で自分を覗き込んでいた。 (……泣き笑い。良くない方のヤツだ) 笑いながら泣いてるんじゃない。泣きそうなのに笑ってる。一生懸命笑顔になろうとしている。 なんでだ…?と緩慢な思考を巡らせた。 せっかく早く帰ってきたのに、喜ばれなかったと誤解するほど今泉も馬鹿ではない。 なんか一人でグルグルしてたな、と当たりをつけた。もう長い付き合いだ。それぐらいは察しがつく。 「お帰り、よく眠ってたね。疲れた?」 「ただいま…ああ、帰ってきたらお前は眠ってるし布団はフカフカしてるしで、起きるの待ってるうちに オレも寝落ちした」 「そっか、予定繰り上げて帰ってきたんだね。お母さんにちゃんと言った?」 「言ったけどな……坂道、どうしたんだお前」 「…え?なにが」 「何がじゃねーだろ」 手をついてその場に起きあがり、坂道がぎくっとするのにも構わずに距離を一気に詰めた。 ひええ…と間抜けな声を出すが、見逃してやる気は全くない。 そこにちゃんと座れと言うと、は…はい!とフローリングにちょこんと正座した。だが目があちこちに 泳ぎまくっている。 「お前な、何年付き合ってると思ってんだ。誤魔化すんじゃねーよ」 「うえ…?2年と半年…初めて会った時からなら3年と半年……だよ、ね」 「そうだな。で?そんなオレをお前は見たとこ笑ってればやり過ごせると本気で思ってんのか」 「思ってない!思ってないから!」 ああああ参った。顔見られただけで何かおかしいってバレるなんて…!と坂道は焦った。 だが確かに、自分も今泉の表情やまとう空気、体の動きなどから色々と読み取るわけで。 その辺は今泉くんを甘く見てたというか油断してたよ!と脳内はすでに大反省会中だ。 だが口調は説教でも今泉の目は優しかったし、そこに懸念の色を宿してもいて、ああ心配させちゃ ったとうなだれる。 「ええと…本当に何かあったわけじゃないんだ。なんか説明しにくいんだけど…今泉くんの顔見たら ぶわっときちゃったというか…」 「寂しかったってことか?」 「うんそれもあるし、突然いたからびっくりしたんだけど…何かいろいろ考えてもしょうがないかって 気がしてきたりなんかして」 「オレが聞きたいのはそのいろいろなんだがな」 ううーんでも、ごちゃごちゃしてて話すの難しいんだよね…と坂道は済まなさそうに肩を落としている。 「んじゃ、分かりやすいとこを言えよ」 「ええ?」 「要するにお前がもやっとしたとこだよ」 「もやっと……」 気がつけば指先が今泉のしめていた白いネクタイのノットに触れていた。 それに仕立てのいい上質な生地のスーツ。それらを当たり前のようにさらりと着こなしている。 急ごしらえでも着られている感じがないのは、こういう物を普通に見て育った人だからだろうか。 「これ似合ってるね…すごいかっこいいよ」 「見たかったんだろ?だから着替えずに帰ってきたんだけどな」 でもお前、なんかビミョーな顔してんなと笑うから、あっいや違うよ!ホントにかっこいいって思って るよ!と弁解する。 「ただその…知らない人みたいに見えて…今泉くん一人で大人になっちゃいそうで怖いなって…」 「坂道…」 突然、今泉はきれいに結ばれていたノットに指をつっこみネクタイをほどいた。そのままシャツの襟 からするりと引き抜いてしまう。 スーツの上着も脱ぐと横に無造作に放り投げた。 ワイシャツのボタンを上から2個外し、さらに呆気にとられている坂道の片手をつかむ。 そのまま坂道の手を使って、整えてあった自分の前髪をぐしゃぐしゃにかき乱した。 「い…今泉くん!!?」 やっとスッキリしたな、と呟き、今泉はかぶさってきた前髪を頭を振ってはらう。 「今日は自分が見せ物みたいに思えてイヤだったんだよ。オレの我慢も限界だ」 「あ…あの…」 「だいたいオレは、自転車に乗ってる自分を一番かっこいいと思われたいんだからな、お前に」 とても間近で見る彼の目は優しかった。そして坂道の心にきざした薄曇りを払う力強さがあった。 真夏に突然降る雨のように、なにもかもを洗う。 目をそらせない。引力に惹かれる。その鮮やかさを食い入るように見つめ返すしかない。 「少しは、お前のオレっぽくなったかよ?」 内緒話のように囁くと、坂道は俊輔くん…と唇の動きだけでゆっくり名前を呼んできた。 なーんだよ?と首を傾ければ、ふにゃっと気の抜けたような笑いが顔いっぱいに広がる。 目尻に涙はたまっていたが、それはもう先刻今泉を心配させたような表情ではなかった。 嬉しいよ嬉しいよと伝わってくるから、こっちのが好きか?と訊くとうんうんうん!!と何度も頷く。 なら良かったと抱きしめれば、呆れるほどの必死さで坂道の腕が回り、お返しをされる。 ぎゅうぎゅうと色気もへったくれもない抱き合い方だ。なのに幸せでたまらない。 「お…思ってる!からね!」 「なにが」 「自転車に乗ってる今泉くんが一番かっこいいって思ってるよ!」 今泉の腕の中でもぞもぞと一番心地いい位置を模索していた坂道は、大事なことだし言わなくちゃ! と勢い込んで顔を上げる。 「オレもだよ。自転車に乗ってるお前が一番かっこいいって思ってる」 だが今泉にさらりと同じ事を返されて、えっいやいや…僕がかっこいいとかそんな事言ってくれるの 今泉くんだけだから!と慌てた。 ていうか、お互い褒めあってるオレらってどうなんだよ?とつっこまれ、二人声をあげて笑いだす。 坂道が笑顔を見せた事にほっとした今泉は、背中を緩く撫でながら、何から話せばいいんだろうなと 思いを巡らせた。 (ちゃんとまとまってないのはオレも同じか…) プロのロードレーサーになるなんて誰かに言ったのは本当に久しぶりだった。昔は世界一速い男に なるとか海外でプロになるとか平気で放言していたくせに。 母に向かってそう告げた時、怖いもの知らずな自分が一瞬戻ってきた気がした。 (まァ、それがいいのか悪いのかは分かんねーけどな) 背中から坂道の短いくせのある髪へ手をやれば、どうしたの、と小声で訊かれた。 「今日な…悪い意味でじゃねーんだけど、自分が子供だなって思わされる事が多かった」 「そうなんだ…?ご両親と話したの」 「ああ、母親とな…あと高橋覚えてるか?うちの運転手の」 「うん。裏門坂で今泉くん家の車にぶつかっちゃった時のあの人だよね」 「帰り、ここまで送ってくれたんだ。そん時いろいろ話した」 「そっか…」 ちゃんと顔を見て話をしようと思い、坂道は一旦今泉から身を離した。 外を誰か通っているのだろう、開け放した窓から幾人かの声がする。どこか懐かしい夕暮れの空気。 でも 『また明日』 と言って今泉と別れる必要はない。 帰る場所がおんなじって贅沢なことだなあ…と今更ながら嬉しくなった。 でも今は彼が少し迷うような目をしている。だからどんな事だって聞きたいと思う。 「何も言わずに見ててくれる人がたくさんいるんだな」 「…そうだね。ホントにそうだ」 「嬉しかったんだ。でも勝手やって許されてるだけの自分に、何か返せる日が本当に来るのかって 思いもした」 「今泉くん…」 「悪い…今度はオレが弱気になってんな」 「違うよ。今泉くんは責任感が強くて優しいから、そんな風に考えちゃうんだ」 よく知らない人から見たら、今泉はあまり他人に頓着しないクールさばかりが目立つのだろう。 だが坂道は彼がどんなにたくさんのものを背負ってきたかを知っていた。 激しい闘志をまとい、先頭に立ち、速くひたすら速く進む。チームのためにゆく。 自分に向けられた喝采を受けとめ、応えようとするジャージの背中。 総北のエース。その称号の重さを。 (だから、鳴子くんは最後に 『今泉のことは小野田くんに任せるで』 って言った) (こういう人だから。全部背負って人一倍苦しむから) (せめて僕だけは、離れるなって) 「でも、お前のことも不安にさせてんだよなオレは。この先の事を何かちゃんと言えたらいいと思う けど、根拠も資格も今はねーから…」 「いまいずみくん!」 今度はさっきと逆に坂道が今泉に詰め寄った。驚く今泉の顔を両方の掌で包み、しっかりした目で 見据える。 「あのね、僕は根拠も資格もいらないんだ。今泉くんはそういうの無責任て思うのかもしれないけど、 先の事なんて誰にも分かんないし無責任上等だよ!」 「坂道…」 また気持ちが水位をあげて溢れ出す。大好きで大好きでだから、彼のくれる言葉がもし実現しなく たって、自分は嘘だったとは思わない。 怯えて何も言えなくなるなんてイヤだ。夢を語れなくなるなんてイヤなのだ。 今泉くんは覚えてるかな……と、坂道は万感の思いをこめて彼に語りかけた。 「最初のインハイの時、先輩たちがてっぺん獲るって言ったら余所の学校の人に笑われたよね」 「ああ。ハコガクが優勝に決まってる、何夢みたいな事言ってんだって目で見られたな」 「でも、そうじゃなかった」 頬に触れた手を感じながら、今泉はゆっくりと頷いた。 今、坂道がどうしてそれを言い出したのかがよく分かったからだった。 信じるのも、誰かのために走るのも、支えられ支えるのも、すべてあのひと夏で学んだ。 これが自分の夢だと誇らかに掲げることも。 裏付けなど自分の重ねた努力しかなく、それは他人には見えないもので、大口叩いていると言わ れても仕方がなかった。 だが、自分たちは最後にそれを本物にした。 夢を追うのが、こんなに素晴らしいと知った。 「絵空事でも…口に出して言っていいってお前は思うのか」 「いいに決まってるよ」 「オレがいつかお前に自分の夢を押し付ける事になってもか…?」 「それでいいよ。今泉くん、僕たちは夢も見ないで生きてなんかいけないよ」 あの夏の日、自分が青空に一番近い場所へと抱きあげた人は今も目の前にいた。 笑っていた。 ああ、こいつには一生敵わねーな、と今泉は思う。 覚悟を決めたら最後、坂道はもう迷いなど捨ててひた走る。目指す場所しか見なくなる。 そして今求められているもの、それは。 (オレの望みを言えって、そんで自分にも腹をくくらせろって事かよ…) 「…ったく、お前は」 「今泉くんが言わないなら、僕が言ってもいいけど」 「くっそ…!どうすんだよ。後悔すんじゃねーぞ。こうなったらもう無茶苦茶言うからな」 「ど…どうぞ!お願いします」 「絶対、オレについてこい!」 何を言われるかと身構えていた坂道は、そのシンプルさに目を見はった。 懐かしいその言葉を彼にいつ言われたのか思い出した途端、じわりと視界が滲む。 ああ、僕はこれが欲しかったんだと思った。 そうしていいんだと言われたかった。 百の言葉を重ねるよりも確かなそれに、根拠だの資格だの持ちだすなんて馬鹿げている。 「うん、分かったよ……ありがとう」 坂道が返した答も単純なものだった。 笑みの形に緩んだ唇を、二人はどちらからともなく寄せ、触れ合わせた。 まるで最初にしたキスのようだった。 感触を確かめ、柔らかく擦り合わせ、離れかけると名残り惜しそうにまた求める。止まない。 最初から自分達はこんなだったじゃないか、と思った。 お互いと自転車。 それしかないような出会いで、それしかない人生だった。 気が遠くなる。風の音も遠くなる。 永遠なんてどこにもないと知っているのに、愛しさを、熱を、二人で分け合う今は、この先いつまでも 消えないんじゃないかと思った。 目を閉じた。この世に愛するこの人と自分しかいないような気がした。 |