「お前、ガードが固いのか無防備なのかよく分からんなあ」

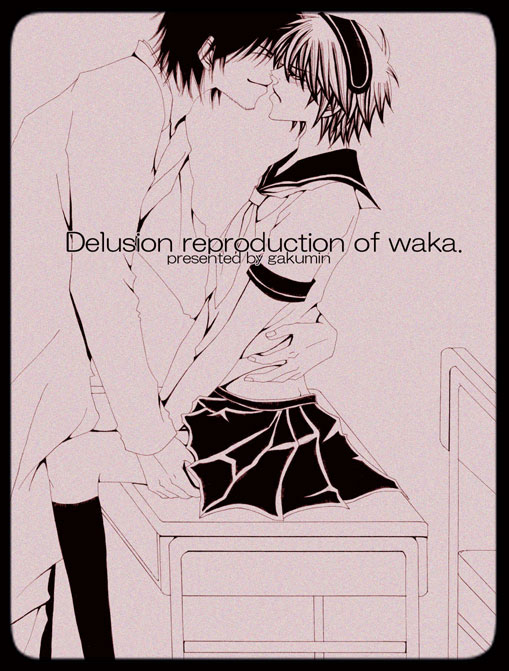

気がつくと、ひょいと抱え上げられ、机に座らされていた。

アキラは自分を他人に好きなように扱われるのは大嫌いだ。

今だって怒ってもいいのに、とそう思う。

なのに目の前にある暖かい色の目を見返すと、自然な感じにふっと

身体の力が抜けた。

「アンタ…好きなのか、その……」

自分を、と言い切れずに口ごもったアキラを見て、源泉は案外照れ

くさそうな顔つきになった。

「俺だって困ってるんだぞ、なんたって先生と生徒だしなあ。だが」

「……なに」

「もう決めた。お前は誰にも譲ってやらん。幼馴染くんにも、あの

イヤミな理事長にもな」

自惚れるな、と言いたいところだった。

この男はまだ自分の気持ちを一度も聞いてくれていない。

なのに、「分かってる」とでも言いたげな顔で、源泉はアキラの腰に

スルリと手を回した。

大きな手が制服を持ち上げ、素肌を撫でるのにビクッとしたが、

それでも逃げなかった。

(あ……キスされる)

望みが叶えられるのだと分かるから、逃げたりしない。

それが自分の告白になるのだろうと思い、アキラは目を閉じた。

周囲が誰かを好きだと騒ぐのを見ても、どんな気持ちか分から

なかった。

なのに、今はこの冴えない化学教師ばかりを見つめている自分が

いる。

(好き……なんだ、きっと。アンタのこと)

病気みたいに鼓動が速いのも。

目を閉じる前に見た、笑ったかたちの唇に触れたいと願うのも。

全部全部そのせいだ。

自分に触れる、源泉の大きな掌の熱を感じていた。

カーテンの隙間からもれる、オレンジ色の陽光に照らされる。

放課後のざわめきが外から響くのを、他人事のように聞きながら。

アキラはやがて自分に触れてくる甘い運命を、ひっそりと待ちわびた。